yl6809永利官网与澳大利亚国立大学、日本札幌医学院等机构联合开展的一项多学科研究,基于对华南与东南亚地区11处狩猎采集人群遗址(距今约12000至4000年)出土人骨的埋藏学分析、骨骼表面痕迹观察、X射线衍射(XRD)与傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析,结合民族学材料,揭示了该地区早期人群中普遍存在的“屈肢葬”,实际上与一种以低温烟熏保存遗体的丧葬实践高度相关。这一发现不仅将人类系统化制作人工木乃伊的历史向前推进了数千年,更为理解东亚与东南亚史前人群的文化延续、技术适应与精神信仰提供了新的视角。相关成果在美国东部时间2025年9月15日在线发表于《美国科学院院刊》(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences)。

研究背景与科学问题

在新石器时代农耕人群广泛扩散(距今约5000—3500年)之前,华南与东南亚地区生活着众多狩猎采集群体。尽管各地文化面貌与技术体系存在差异,但多数遗址都发现了规模较大的集中墓地,并普遍流行屈肢葬或蹲踞葬。以往研究通常将这类葬式解释为通过绑缚处理遗体的一种特殊习俗,对其具体仪式或处理细节并未深入探讨。另有学者根据骨骼表面局部的切割痕迹,将部分遗址中的此类现象解释为“肢解葬”。

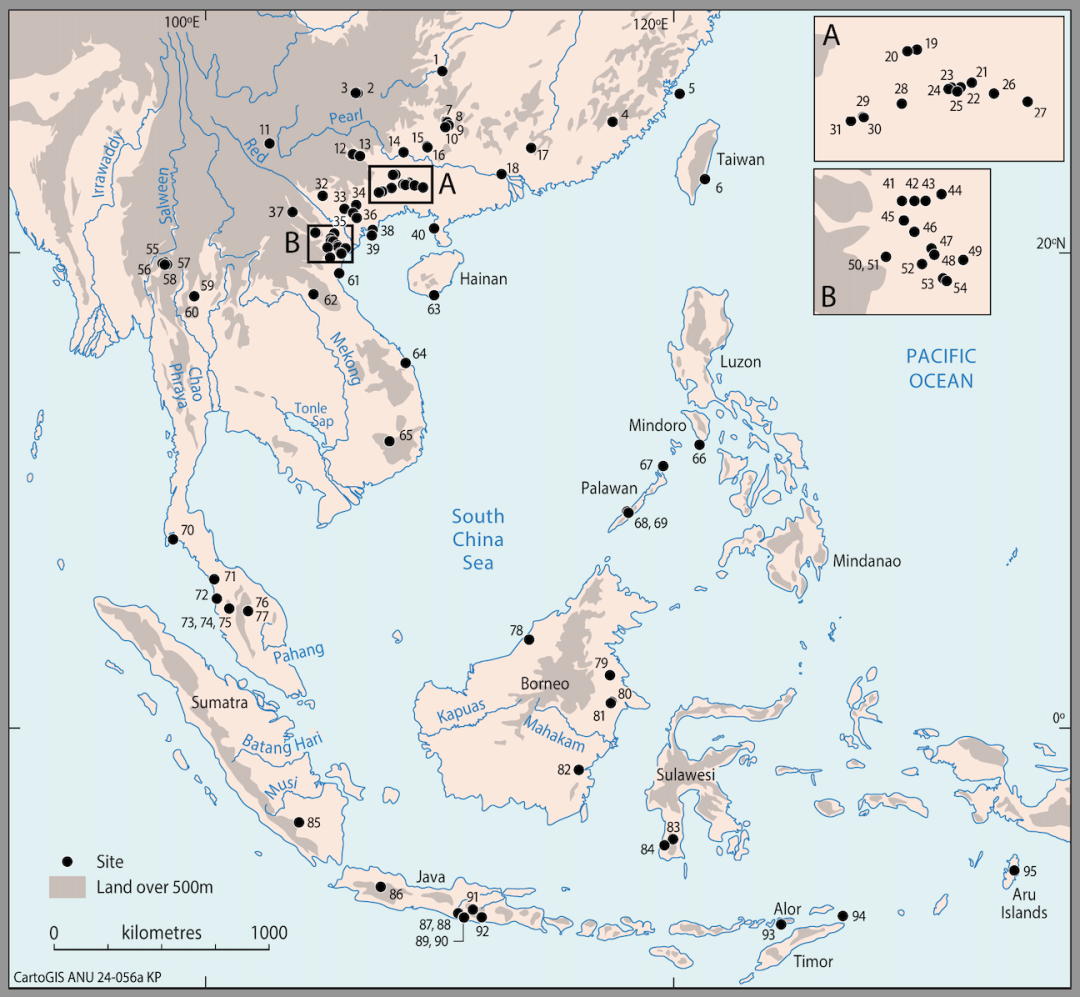

华南与东南亚晚更新世至中全新世屈肢葬/蹲踞葬遗址分布图

然而,细致考察这些墓葬人骨的出土状态,很多问题仍未得到合理的解释。多数骨架呈极度蜷曲的姿态,其弯曲程度远非死后简单绑缚所能实现;关节多保持解剖学位置,手、脚等小骨骼也基本完整,表明白骨化后二次埋葬的可能性也比较低;在典型一次葬中,软组织腐烂通常会在骨架周围形成空隙并导致小骨骼位移,但在广西和越南多处墓葬中,许多极度屈曲的骨架四肢与躯干之间几乎无空隙,暗示在掩埋时死者除可能干化的皮肤外,软组织已大为减少或消失。

广西灰窑田与鲤鱼坡遗址早、中全新世屈肢葬示例

越南出土的早、中全新世屈肢葬示例

另一个值得注意的现象是,部分人骨表面存在局部烧黑痕迹,多见于颅骨额面、膝盖、肘部及骨盆外缘等软组织较薄区域。例如,爪哇南部桑特鲁斯遗址(Song Terus)中一具距今约8500年的屈肢葬个体(编号ST1),其左侧股骨、胫骨、肱骨等长骨两端明显烧黑,而其他部位仍保持原色。

华南与印度尼西亚出土的、伴有局部烧黑的屈肢葬示例

综合这些迹象,我们推测这些狩猎采集者在死后可能经历了一种以低温烟熏为核心的特殊处理,最终以屈肢或坐姿状态的干尸(mummified)形式安葬。该处理可能以烟与受控加热为主,而非直接与明火长时间接触;局部炭化则可能源于操作中短暂的明火接触或火势失控。为验证该假设,需首先确认那些无明显炭化痕迹的个体或部位是否也曾受热。

骨骼受热状况的科技分析

为判断骨骼受热情况,本研究采用XRD与FTIR两种方法进行分析。对越南5处遗址20例样本的XRD测试显示,9例明显受热(温度 ≥525℃,部分超过645℃),8例可能受热(温度 ≤525℃),3例似未受热。本研究还包括来自日本江户城的2例对比样本,1例未受热样品无受热信号,1例刻意烧灼的样本被归入明显受热组,验证了XRD的判别能力。

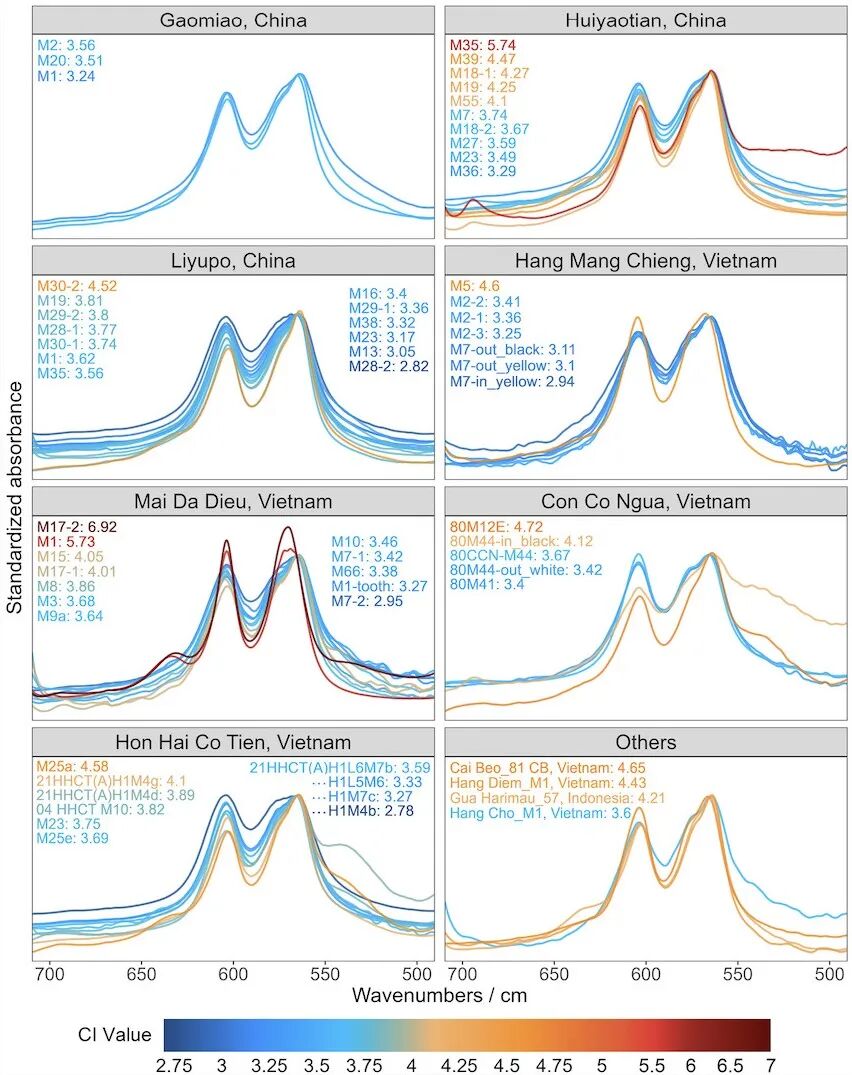

由于XRD对低温加热(<500℃)不敏感,研究进一步对华南、越南和印度尼西亚11处遗址的69例样本及1例日本江户城人为灼烧的对照样本进行FTIR检测,通过羟基磷灰石结晶度推断受热历史。以结晶指数(Crystallinity Index, CI)作为主要评估指标,并以630 cm⁻¹吸收峰作为高温判断的辅助依据。

结果显示,64例有效样本中56例肯定或可能经历过加热,其中23例可能经高温烧灼(CI ≥ 3.8),33例可能曾受低温加热(3.25≤CI<3.80),8例未见明显受热迹象(CI<3.25)。值得注意的是,所有样本 CI 值主要分布于 2.78–4.72之间,仅 3 例超出此区间;仅 11 例检测到 630 cm⁻¹ 吸收峰,其中 4 例较为明显。这一分布模式呈现低温、受控加热的特点,而非大范围的高温焚烧。

人骨样本的FTIR分析结果

同一具个体不同骨骼部位之间 CI 值的显著差异还表明受热并非均匀发生:软组织覆盖较薄的区域(如额面、股骨远端、胫骨近端、膝、肘等)更易呈现较高的 CI 值,与肉眼观察到的局部熏黑或炭化分布规律一致。此类内部差异既反映了受热变化与软组织厚度的关系,也在一定程度上排除了单纯由埋藏因素导致的高CI值假象。此外,对比烧黑区域与相邻未烧黑区域的CI值发现,部分黑色样品为真正的局部炭化,但也有多例仅为表面熏黑而未发生骨骼化学成分与结构的受热改变。

上述证据共同指向一种以低温、受控烟熏或干化为主的尸体处理方式,个别高温痕迹可能反映操作时的局部明火接触或后期暴露引起的短时高温。

民族志类比的启示

为深入理解这一独特的葬俗及相关技术细节,研究还对印尼巴布亚省峇里姆河谷的达尼人(Dani)与波莫人(Pumo)开展了民族学调查。这些群体至今仍保留烟熏制作木乃伊的习俗:以达尼人为例,遗体会被完全熏干并通过绑缚使四肢紧贴躯干(也存在不绑缚的案例),其形态与前述考古案例高度相似。这些木乃伊通常存放于死者后代的居所之内,在特定仪式中请出,直至最后一位相识者离世后才被安葬。

印度尼西亚巴布亚地区私人住宅内保存的烟熏木乃伊示例

(左:达尼人;右:波莫人)

与之邻近的巴布亚新几内亚东部莫罗贝省(Morobe)阿塞基地区(Aseki)的安加人(Anga)也有类似习俗,同样通过烟熏保存祖先遗体。死者通常呈坐姿,置于火堆上方持续烟熏约三个月,完成后移入岩壁洞穴,但似乎不再进行土葬。

巴布亚新几内亚安加人烟熏木乃伊的场景(图源:国家地理)

结合民族志材料,本研究推测古代死者多在死后很快被紧缚,在专用熏房中进行数月的低温烟熏,局部烧黑可能因添柴火势失控所致。

这些民族志材料也为重新解读原本被视为“肢解葬”的骨骼错位与切割痕及剥肉痕提供了新视角。在广西顶蛳山、灰窑田、鲤鱼坡等遗址,部分个体出现颅骨置于胸腔、小腿骨位于前臂等“解剖位置异常”现象。例如灰窑田1例个体腰椎以上躯干扭转,另见成捆竖立的长骨。以往多将这些解释为“肢解葬”,但结合民族志材料,这些现象更可能是烟熏木乃伊化后的自然结果:长期暴露、软组织腐烂及搬运扰动导致关节脱落,再葬时若软组织已失,木乃伊因保存不善可能导致骨骼被重新摆放错位,而非仪式性肢解。

多处遗址骨架上的切割痕也可从民族学角度寻求其他解释。灰窑田100例个体中19例出现切割痕,多集中于肱骨、股骨骨骺端。这些痕迹可能是为松解关节、绑缚或引流体液而进行的人为干预;少数位于股骨、胫骨的剥肉痕或源于烟熏后剥肉等特殊仪式。民族志记载显示,澳大利亚南部同样存在烟熏木乃伊习俗的土著人群中,亲属会从死者大腿剥取小块肉交给巫师,以换取巫术庇护。

跨区域的葬俗传统及其源流探讨

综合上述证据,华南与东南亚狩猎采集群体的屈肢葬或蹲踞葬,应关联着一套包含烟熏木乃伊化、延迟埋葬以及与木乃伊进行仪式互动等的复杂仪式体系。现有证据表明,该葬仪体系至少可追溯至距今一万年前,深植于当地狩猎-采集者的信仰系统之中。

这类葬仪的形成原因应当十分复杂。就实践层面而言,在高温高湿的热带环境中,烟熏是有效延缓腐败、长期保存遗体的适宜方式。然而,不同人群间仪式的一致性与精细程度表明,保存遗体并非唯一目的。安加人相信亡魂昼出夜归、依附于木乃伊;澳大利亚南部的塔拉因杰里人(Taramindjeri)则将木乃伊与永生期望相联系。史前狩猎采集者很可能同样为这套仪式赋予了丰富的文化与精神内涵,并在区域发展过程中不断融入新要素。

另一个值得深入探讨的问题是:从华南至新几内亚、澳大利亚,自晚更新世延续至民族志时代的烟熏木乃伊技术,是否反映了早期现代人沿南方路线自非洲扩散时留下的共同文化传统?抑或只是文化习俗的趋同?

当前古DNA、颅面形态与物质遗存等证据表明,东南亚前新石器人群与现代巴布亚人、澳洲原住民在遗传与表型上更为接近,而与新石器时代自北部迁入的农耕人群(南岛语系、壮侗语系、南亚语系等人群)不同。根据松村博文等提出的“二层假说”,本研究涉及的所有烟熏木乃伊案例,均属于东南亚最早的“第一层”现代人。

因此,烟熏木乃伊传统可能起源更早、分布更广。根据已公布的材料,华南与东南亚多处遗址中都发现有早于1.2万年的屈肢葬且伴有局部烧黑现象,如大岩、庙岩、凤岩、招果洞、黄门岩及越南穆洞(Hang Muội)等遗址。日本绳纹时代初期(约11500—7000年前)及韩国加德岛前农业时代遗址(距今6600—6300年)也有屈肢葬发现。中国北方部分早于1万年的屈肢葬案例亦值得进一步关注。更远的线索可见于澳大利亚,如1960年代发掘的昆士兰博德比奇墓地(Broadbeach)中类似捆扎的屈肢葬,与华南、东南亚样本特征高度相似。

当然,上述地区的屈肢葬是否同样经历烟熏处理,仍需更多直接证据支持,也并非所有屈肢葬都可归入同一习俗。但无论如何,该葬俗在至少一万年前的出现及其与现代巴布亚、澳大利亚原住民仪式乃至体质特征的相似性,无疑为理解该区域文化延续性与历史发展打开了新的窗口。通过烟熏保存遗体,生者与逝者得以在肉体与精神上长久相连,跨越时间与记忆的阻隔。

澳大利亚国立大学洪晓纯研究员、yl6809永利官网邓振华长聘副教授及日本札幌医学院松村博文教授为本文共同第一作者和共同通讯作者,yl6809永利官网博士研究生刘熠恒、冉智宇和张弛教授,与广西文物保护与考古研究所、湖南省文物考古研究院及澳大利亚、日本、越南、印度尼西亚等相关机构的20位学者为本文共同作者。

研究的开展得到国家自然科学基金交叉学部重大项目(T2192953)、澳大利亚研究委员会“发现”项目(DP140100384, DP190101839)和日本学术振兴会(16H02527, 25K21868)的共同资助。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2515103122